皆さん三大心理学って知っていますか?

心理学を勉強したことある方はご存じかもしれません

- フロイト心理学

- ユング心理学

- アドラー心理学

この3つを一般的に三大心理学と呼びます。

今回はフロイト心理学をまとめました。

この記事を読むと

- 自分の無意識に気付ける

- 感情を理解し整理できる

- 人間関係の深い理解

上記3点のきっかけになるはずです!

それではレッツ三大心理学っ‼

無意識の発見

本来心には形はありません。

だからひとは無意識のうちに傷つき、気づいた時には鬱や適応障害にまで発展することまであります。

今、ちょうど無意識という言葉が出てきましたね

この概念と読み解き方を発見したのがフロイトなのです。

私たちの取る行動の多くは無意識によって動機図けられています

例えば(無意識の例)

- 何かを思い出そうとするときに視線を斜め上に持ってきてしまう。

- 複数の友人とランチに行くとつい同じものを頼んでしまう。

- 苦手な上司の顔色をうかがって思ってもいないことを言ってしまう

振り返ってみると私たちが無意識にしていることって意外と結構ありますよね。

フロイト心理学では無意識をこのように捉えています

- 普段は意識できない欲望や感情、記憶が潜んでいる

- 社会的、道徳的に許されない欲望や耐え難いトラウマは無意識に押し込められる

- 意識していないのに、夢や言い間違い、習慣、心身の症状に現れる

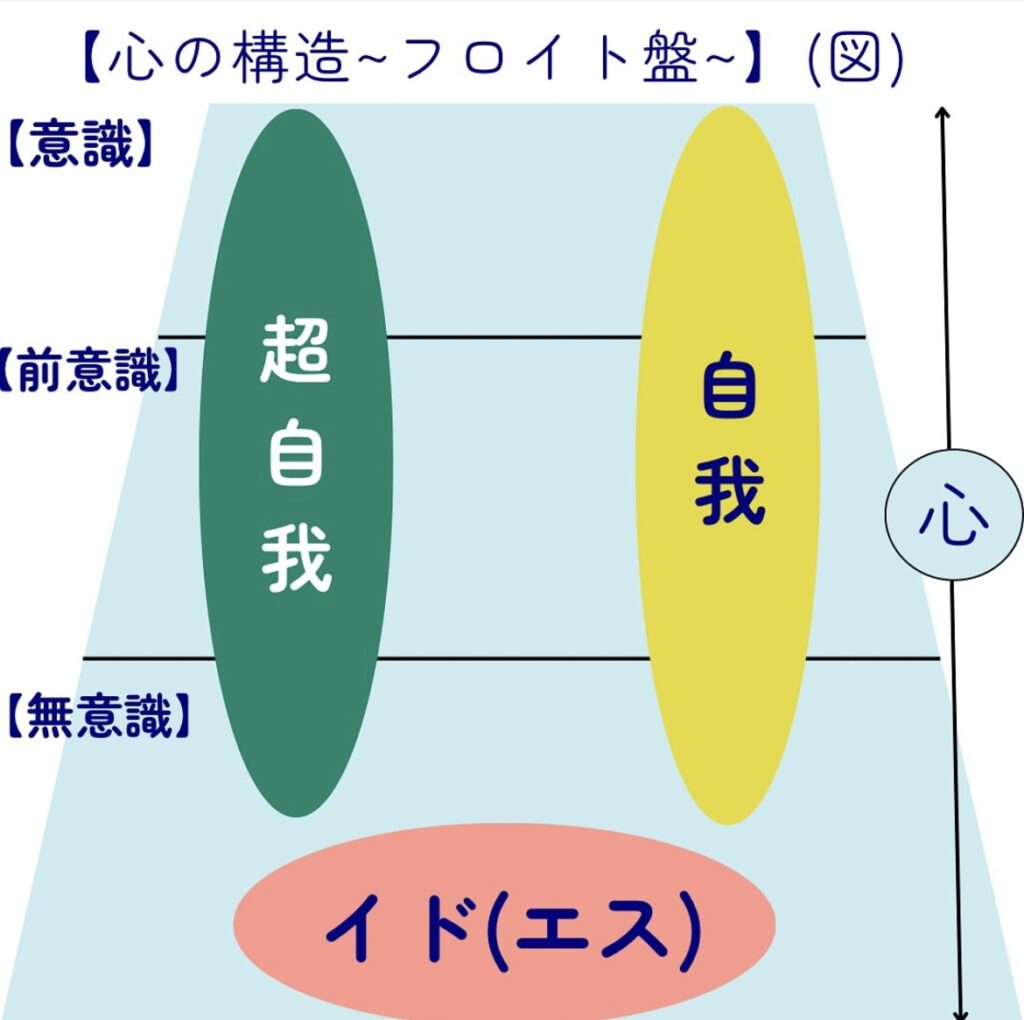

心の仕組み ~イド・自我・超自我の関係~

フロイトは心をいくつかの要素に分け、それぞれが異なる役割をしていることを提唱しました

- 意識 :自分やまわりの状況を認識 する。自覚できる領域。

- 前意識:普段は意識していないが、注意することで思い出せる

記憶が貯蔵されている領域 - 無意識:抑圧された欲望やトラウマなどが蓄積されている。

- イド :本能的欲求や、衝動性を司る役割。心のアクセル。

- 自我 :イドと自我の調整役。心のハンドル。

- 超自我:道徳的規範や社会規範を維持しようとする役割。心のブレーキ。

これらの心の要素が互いに影響し合いバランスを保っています

しかし、過度なストレスを受けると均衡が崩れ、心理的葛藤、不安、神経症的な症状が現れます。

- イドが強すぎると:衝動的な行動、社会的、道徳的なルールの軽視、依存症など

- 超自我が強すぎると:完璧主義、自己否定、抑うつ傾向など

- 自我が強すぎると:行動力の低下、自己の不在、創造性の欠如

防衛機制 ~12種類と具体例~

防衛機制なんだか守られてるのか抑圧されてるのかよくわからない言葉ですね。

これは人間が心理的な葛藤やストレスによって自我がダメージを負うことから守るために無意識的に働く心の機能です。

以下、基本的な12個の防衛機制とその例を挙げていきます。

1. 否認(Denial)

現実の辛い事実を認めず、存在しないかのように振る舞う。

例)医者から太りすぎと言われても「大丈夫」と信じ込む。

2. 抑圧(Repression)

受け入れられない感情や記憶を無意識に押し込める。

例)小さい頃のトラウマが思い出せない。

3. 投影(Projection)

自分の感情や欲求を相手に転嫁する。

例)本当は自分の方が苦手なのに「相手は自分が苦手だ」と思い込む。

4. 反動形成(Reaction Formation)

本心とは逆の態度や行動を取る。

例)本当は嫉妬しているのに、相手を過剰に褒める。

5. 置き換え(Displacement)

本来の対象に向けられない感情を別の対象にぶつける。

例)上司に怒られて、家族に八つ当たりする。

6. 合理化(Rationalization)

自分を納得させるために都合よく理由をつける

例) 試験に落ちたのに「本気で勉強しなかったから」と言い訳する。

7. 退行(Regression)

あるストレス下で幼児的・未熟な行動に戻る。

例)大人なのに泣きわめいたり地団太を踏む。

8. 同一化(Identification)

強い人物と交流したり、力のある集団に属して安心感を得る。

例)上司に胡麻をする

9. 昇華(Sublimation)

社会的、道徳的に認められない衝動を、価値のある活動に転換する。

例) 湧きたつ攻撃性をスポーツや芸術で表現する。

10. 知性化(Intellectualization)

感情を無視して理屈や知識で処理しようとする。

例)大切な人が亡くなっても「死は平等で自然な現象」と冷静に考えようとする。

11. ユーモア(Humor)

つらさや不安、悲しさを笑いに変える。

例)失敗をネタにして友人と笑い合う。

12. 打ち消し(Undoing)

受け入れがたい行動を、逆の行動で無かったことにしようとする。

例) 誰かを心の中で罵った後に、やたらと優しく接する。

こんな感じです。

なんか僕もこうやって記していて耳が痛いというか

自分の弱いところをちくっと刺されたようにじわじわ効いてくる何かがあります。

大きく二つに分けると・・・

- 「未熟な防衛機制」(否認・投影・退行など)は現実からの逃避、成長の妨げ

- 「成熟した防衛機制」(昇華・ユーモアなど)は創造性やポジティブな成果につながる

僕がこの防衛機制を日常的な人間関係に取り入れるにあたって注意していることがあります

それは

- 防衛機制で相手をジャッジしない

- 相手を思いやるために活用する

ということです。

防衛機制を学ぶと日常的に「あ、この人、今投影してるっぽいな」「うまく昇華してるな」と感じることがあります。

この時時、相手に「良い」「悪い」とジャッジはせず

「相手は今心理的葛藤を感じているかもしれない、一歩引いて見守ろう。」

というような姿勢を意識します。

そして「それならば自分はどんな葛藤をしている?」と自分にベクトルを向けることで

より深い人間関係が形成されるのではないでしょうか。

まとめ

心の要素や人がどのようにして心を守っているのかをフロイト心理学の視点から見てきましたがいかがでしたか?

私はもフロイト心理学を学び、心のバランスを意識して過ごしていた時期がありました

しかし心のバランスなど思考して取れるようなものではありませんでした

どれか一つを意識してしまった時点でそれは自我にとらわれてしまっている

つまり、それ自体がアンバランスな状態なのです。

心のバランスが崩れてしまったときに、どんなことを自分のためにしてあげるか、そこが重要なのかなと感じます。

日々の人間関係、社会活動の中で転んでは立ち上がるを繰り返し、バランス力を高めていきたい

けえすけなのでした。

コメント